Unbequeme Tanten

In diesem Jahr jährt sich das Pariser Klimaabkommen zum zehnten Mal, bekanntester Inhalt war die Begrenzung des durchschnittlichen Temperaturanstieges auf 1,5 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Was war das für ein Rummel in den letzten zehn Jahren, Diskussionen, Ablehnung, Misstrauen, Fragen nach vielfältigen anderen Gründen des Treibhauseffekts. Hoffnung und Kopfschütteln in einer Kopfbewegung, doch heute kann als gesichert gelten, was manche immer noch nicht wissen wollen, die Treibhausgase aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen sind der vorrangige Treiber des Klimawandels. Die Blütezeit der jugendlichen Proteste ist wohl vorbei, Klimacamps in den großen Ballungsräumen sind abgebaut, Klimaaktivisten kleben nicht mehr auf den Straßen, um Greta Thunberg oder Luisa-Marie Neubauer ist es deutlich ruhiger geworden. Paradoxerweise ist das aber die Ruhe vor dem Sturm, denn eines ist ganz klar: Das 1,5 Grad Ziel ist nicht mehr erreichbar.

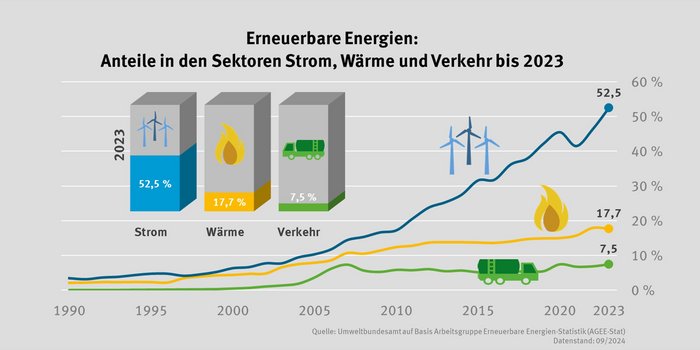

In den letzten zehn Jahren wurde viel über das Vermeiden von Emissionen debattiert, Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasen wurden ergriffen, CO2 bekam einen Preis, Klimaneutralität ist nicht nur eine Werbewort, nein ein ganzer Ablasshandel wurde etabliert. Klimaneutralität gegen Investitionen im erneuerbaren Energiesektor inklusive Zertifikathandel, auch die Landwirtschaft kann heute schon davon profitieren. Doch mit dem Krieg in der Ukraine rückte das Thema Klima ein wenig in den Hintergrund. Wichtiger als der Klimaschutz war nun die eigene Energieversorgung, möglichst aus erneuerbaren Energien, was am Ende fast das gleiche ist, denn es geht primär um die Erhöhung des Anteils erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch. Im Bereich Strommix liegen die Erneuerbaren bereits gut über 50 Prozent, im Bereich Wärme noch unter 20 Prozent und beim Verkehr unter 10 Prozent am Gesamtverbrauch. Es gibt also noch Luft nach oben.

Mit der Abkehr oder einer Verlangsamung des Wechseltempos hin zur Klimaneutralität einiger wichtiger Volkswirtschaften im globalen Maßstab macht der Klimawandel sich deutlich bemerkbar. Trotz aller Disziplin wird uns der Temperaturanstieg und seine Folgen mit aller Härte treffen. Die Landwirtschaft wird dabei in seiner Wertschöpfung besonders betroffen sein. Es wäre daher an der Zeit, nicht nur über Maßnahmen zur Klimaneutralität, sondern vor allem über Maßnahmen zur Begegnung des Klimawandels nachzudenken, denn wir sind schon mittendrin, wenn auch die Jahre 2018 und 2019 in ihren Auswirkungen bisher einzigartig waren. Wenn man zu diesen Themen auf deutschen Internetseiten sucht, so sind die Ergebnisse wenig konkret und oft ohne Bezug zur Landwirtschaft egal ob bei den NGO´s oder bei den Regierungsorganisationen selbst. Aufschlussreich sind lediglich die Analysen zu Vermeidungsstrategien. Etwas konkreter wird es im Bereich Bauen (Schwammstadt, z.B. Anpassung an Starkregen), Tourismus, Bevölkerungsschutz und im sozialen Bereich (z.B. Hitzetote). Oft dreht es sich bei den Forderungen aber um Ausbildung von Mitarbeitern (Sensibilisierung) und um den Ruf nach finanzieller Unterstützung. Seit Juli 2024 gibt es nun das Klimaanpassungsgesetz, der Landwirt ist gefragt sich dem zu öffnen und Strategien einzubringen. Einige unvollständige Maßnahmen zur Begegnung des Klimawandels könnten folgende sein:

Erkundung

- Bodenscanner bis zur Marktreife weiterentwickeln und einsetzen

- Textur, Humus, Nährstoffe, pH-Wert, Tiefgründigkeit; sprich Wasserspeichervermögen und -führung, Nährstoffvorrat und dynamische Nährstoffbereitstellung im Vegetationsverlauf

- Neubewertung der Ertragsfähigkeit im Hinblick auf Trockenstress und Hitzestress

- Bewertung des Bodenpotentials im Bezug zur Ökonomie, bei sehr unsicheren Standorten muss über eine andere Nutzung nachgedacht werden, das muss auch förderrechtlich verankert werden

Erosionskulissen sind vorhanden CC-Wasser/ CC-Wind

- Ergreifen von Maßnahmen, um diese in der Flächenausdehnung zu verringern, bei Wind geht das einfacher mit Windschutzhecken/-Streifen (ist nur nicht beliebt, weil es förderrechtlich problematisch ist,) wenig Ackerverlust im Vergleich zu den Folgen des Klimawandels

- Pappelaltbestände umbauen, Biotopverknüpfung

- Bindigkeit der Boden einstellen (pH-Wert), Zentrales Kalkungsprogramm zur Erosionsbekämpfung und Erhöhung der Infiltrationsleistung. Der Boden wird „stabiler“, hier gibt es noch erheblichen Bedarf (Sand kullert nur, die wertgebenden Bestandteile wie Feinschluff und Ton verlassend die Krume).

- Zwischenfruchtprogramm wiederbeleben, das Know-how ist da, Zielkonflikte minimieren (N-Verlagerung versus Leguminosenanbau kritisch im Bezug Grundwasserkörper bewerten).

Grundwasserschutz: (das weniger werdende Wasser in der Qualität erhalten)

- Abfluss des Wassers vermindern, Wasser zurückhalten

- Stausysteme in den Niederungen analysieren, umbauen, aktivieren, so kann Wasser knapp unter Flur gehalten werden, Regulation gestalten, Stand heute fließt es nur den Berg langrunter, nach Starkregenereignissen viel zu langsam,

- Erarbeiten von Zonen, welche zur Bewässerung von Ackerland ökonomisch und ökologisch geeignet sind, Grundwassserspende versus Verbrauch

- Neue, verlustarme Bewässerungssysteme erforschen, etablieren

Simulationsmodelle: (Entscheidungshilfen für die Landwirtschaft bereitstellen)

- z.B. für die Qualitätsgabe im Weizen (sehr vielfältige ökonomische und ökologische Einflüsse, entlastet auch die Grundwasserkörper)

- Aussagekräftige Prognosemodelle für das Wetter der nächsten vier bis acht Wochen

- Erosionsvorschau (Windstärke und Richtung)

Wie man lesen kann, handelt es sich vor allem um standortbezogene Maßnahmen, welche von der Landwirtschaft selbst durchgeführt und auch finanziert werden müssen. Auch hier fehlt es an manchen Stellen am Bewusstsein für die Notwendigkeit, denn aufgrund der Zucht allein und ein paar technischer Änderungen im Anbau wird es wohl kaum gelingen, Maximaltemperaturen von deutlich über 40 °C zu trotzen.